a cura del dottor Mauro Menarini

Unità Spinale dell’Irccs ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar

Abbiamo scelto di riproporre anche sul nostro sito associativo, alcuni articoli di carattere medico, già pubblicati sul nostro “L’Informatore” in edizioni passate ma recenti, che crediamo possano essere di interesse collettivo.

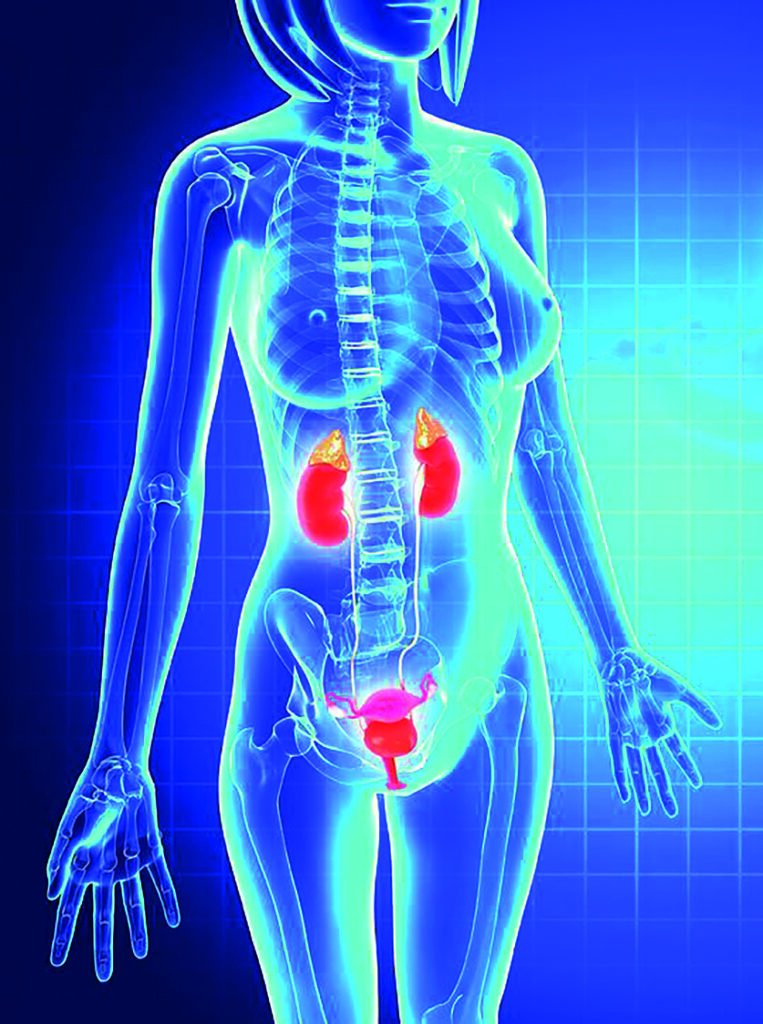

L’apparato genitale femminile è costituito dalle ovaie (all’interno delle quali si trovano gli ovuli, le cellule femminili della riproduzione), dalle tube uterine, dall’utero, dalla vagina e dalla vulva (o genitali esterni).

La funzione riproduttiva (formazione del materiale riproduttivo o ovogenesi, fecondazione, gravidanza e parto) nella donna inizia con la comparsa delle mestruazioni e termina generalmente verso i 45-50 anni (menopausa). Durante questo periodo, ogni 28 giorni circa, avviene l’espulsione di un ovulo dalle ovaie: l’ovulo migra nell’utero attraverso le tube uterine dove può avvenire la fecondazione.

La fecondazione consiste nella penetrazione dello spermatozoo nell’ovulo: di solito tale processo si realizza durante la permanenza dell’ovulo nella tuba. L’uovo fecondato giunge poi nella cavità uterina e si fissa nella mucosa dell’utero: dall’uovo fecondato, in seguito a successive segmentazioni, ha origine un numero sempre più grande di cellule che formano dapprima l’embrione quindi il feto e in parte anche gli annessi fetali.

Normalmente dopo nove mesi (gravidanza) si verifica il parto, cioè l’espulsione del feto dall’organismo materno in seguito a ripetute contrazioni della muscolatura liscia della parete uterina.

Nella donna con lesione midollare la funzione riproduttiva non viene solitamente compromessa, come pure la possibilità di avere rapporti sessuali. Analogamente a quanto accade per il maschio, viene sempre alterata, se non abolita, la sensibilità con conseguente alterazione dell’eccitazione e dell’orgasmo.

Una delle domande che il medico si sente rivolgere più frequentemente è se è possibile avere rapporti sessuali dopo una lesione midollare e se ne può comprendere facilmente la ragione anche solo considerando il fatto che la sessualità riveste un ruolo fondamentale per tutti noi; di non secondaria importanza, inoltre, è la giovane età dei pazienti con mielolesione (dai 18 ai 34 anni di media).

In ogni caso la risposta di fondo a questa domanda è che, pur in presenza di una lesione spinale, si possono trarre dall’esperienza sessuale notevoli gratificazioni, anche grazie alle nuove terapie, all’apprendimento e alla comunicazione.

Il rapporto sessuale mira al raggiungimento comune del piacere fisico; nonostante per alcuni sia limitato al “coito”, è importante essere consapevoli che esistono pratiche sessuali alternative altrettanto soddisfacenti e che il “piacere” non necessariamente diminuisce.

Nelle lesioni complete la sensazione orgasmica è presente nel 20% circa dei casi: si tratta comunque di una sensazione atipica e si accompagna frequentemente a segni di disreflessia autonomica.

Nei restanti casi l’orgasmo è assente e rappresenta un aspetto complesso da gestire per la percezione di “menomazione” che influisce pesantemente sia sul sentimento di autostima sia nelle relazioni affettive.

In questi casi è molto importante assistere la persona a crescere nella propria capacità di vivere la sessualità in modo creativo e confortevole, cercando di vicariare, con altre esperienze, alla assenza di sensibilità genitale.

E’ necessario quindi sperimentare nuove possibilità di piacere sessuale, soluzioni diverse per l’eccitamento e la risposta sessuale (fantasie erotiche, stimolazione di zone erogene genitali ed extra genitali, esplorazione di sensazioni intime, ricerca del senso erotico in attività stimolanti come il massaggio, la musica, i messaggi verbali, le riviste o le immagini erotiche), tecniche di auto-stimolazione per favorire la conoscenza e la fiducia rispetto al proprio corpo.

Fondamentale è il ruolo del partner: per «rassicurare» con la propria presenza attiva e consapevole e per partecipare all’atto sessuale vero e proprio mediante approcci e modalità che, seppur diverse, sono finalizzate al raggiungimento del massimo piacere di entrambi (alternative sessuali al coito, posizioni di maggior piacere, attività preliminari, uso di vibratori).

Per facilitare il raggiungimento di un’intesa comunicativa può essere utile un supporto psicologico individuale o di coppia.

Si è già detto che, a differenza dell’uomo (dove il danno coinvolge anche le funzioni erettive ed eiaculatorie), nella donna il problema essenziale dal punto di vista anatomico è quello della insensibilità che si realizza al di sotto del livello lesionale.

Coesistono inoltre alterazioni della lubrificazione vulvo-vaginale e dell’erezione clitoridea: tutto ciò potrà influenzare negativamente il rapporto ma può essere prevenuto/limitato dalla paziente stessa o “compensato” dal partner con manovre ed accorgimenti per così dire “integrati” nella dinamica del petting e dei preliminari.

Naturalmente il deficit sarà diverso in relazione al livello ed alla completezza della lesione: in ogni caso, numerose esperienze insegnano che non si deve necessariamente e obbligatoriamente escludere la possibilità di trovare modalità alternative che permettano di giungere a qualche forma di piacere, anche perché la donna in genere ha di per sé vissuti sessuali più “cerebralizzati” dell’uomo.

L’applicazione di differenti tecniche di approccio nel rapporto sessuale, lo studio attento del proprio corpo, la ricerca di altre zone sensibili, la partecipazione del partner a queste “ricerche” sono tutti elementi che contribuiscono ad acquisire una nuova, diversa sessualità, che può rivelarsi molto soddisfacente al di là della “consumazione” vera e propria dell’atto sessuale. In molti casi la donna mielolesa riferisce di avere scoperto un aumento di sensibilità in zone del corpo situate sopra il livello della lesione (tale aumento di percezione può pure essere “rieducato”); ricordiamo infine il cosiddetto orgasmo «fantasma», evocato da stimoli di natura extra genitale.

Generalmente si assiste ad un periodo di amenorrea (assenza di mestruazioni) e/o di ovulazione post-traumatica di durata variabile, in genere tra i 2 e i 6 mesi. Successivamente la possibilità di avere figli, compatibilmente con le condizioni generali, ritorna ad essere normale e, in quanto tale, può rendere indicata l’adozione di misure contraccettive (pillola, spirale) se la persona sceglie di evitare gravidanze indesiderate.

Va però detto che la pillola può essere controindicata per un aumentato rischio di trombosi legato alla paralisi, e che anche le complicanze di un IUD possono essere da un lato misconosciute per la mancanza di sensibilità e dall’altro provocare manifestazioni disreflessiche. Si ricorda che il condom (preservativo) è l’unico mezzo, esattamente come prima della mielolesione, che, se correttamente utilizzato, serve contemporaneamente alla prevenzione sia delle gravidanze indesiderate che delle malattie sessualmente trasmesse.

Per quanto fin qui detto e rispetto all’uomo, dal punto di vista anatomico la ripresa dell’attività sessuale da parte della donna presenta meno problemi almeno per quanto riguarda le possibilità di soddisfare il partner.

A volte l’ipertono dei muscoli adduttori può creare qualche difficoltà alla penetrazione: è sufficiente in questi casi assumere una posizione prona o in decubito laterale (d’altra parte ciò può essere sfruttato per compensare la perdita delle contrazioni vaginali), se non bastasse quella “a rana” o “a yoga”.

Esiste spesso una riduzione della caratteristica lubrificazione vulvo-vaginale: se ciò rende difficile il coito, possono essere utilizzati lubrificanti (idrosolubili), la cui applicazione potrebbe entrare a far parte dei preliminari e del petting.

Vanno inoltre ricordati i rischi di lesioni da decubito e di fratture osteoporotiche. Secondo le esperienze acquisite, non esiste il rischio che durante la gravidanza insorgano particolari complicanze, oltre a quelle relative alla condizione di una donna con una lesione midollare: ciò significa che sarà ovviamente indispensabile controllare accuratamente vescica, reni e intestino, nonché sospendere quelle terapie farmacologiche che possono essere dannose per l’embrione o il feto.

Occorre inoltre sempre tenere presente che in gravidanza aumenta il rischio di trombosi (già presente per la paralisi) e che un’eventuale minaccia di aborto possa passare inosservata o manifestarsi con sintomi di tipo disreflessico o “equivalente”.

Per quanto riguarda la donna con spina bifida, ricordarsi che la probabilità di avere un figlio con un’anomalia simile è superiore alla media.

Le varie fasi della gravidanza dovranno essere monitorate con attenzione, in particolare durante le ultime settimane.

Per ciò che concerne il momento del parto, occorre considerare alcuni problemi legati, nello specifico, alla mielolesione.

L’assenza di sensibilità non permette di avvertire l’inizio delle doglie, l’ipertono degli adduttori e della muscolatura pelvica possono essere di ostacolo all’espulsione del feto ed il mancato controllo dei muscoli addominali non consente la partecipazione attiva della donna al parto: per questi motivi a volte è necessario ricorrere al parto cesareo.